溶連菌が流行しています

溶連菌感染症は、毎年「春から初夏にかけて」と「冬」に流行し、主にA群溶血性レンサ球菌を原因とする上気道の感染症です。

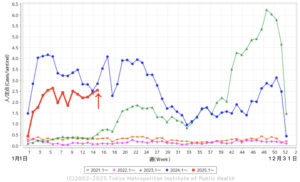

2023年冬から現在にかけて流行が続いています。

東京都感染症情報センターのデータです。赤の矢印の部分が現在です。

主に、咳やくしゃみによる「飛まつ感染」、細菌がついた手で口や鼻に触ることによる「接触感染」、食品を介して感染する「経口感染」により感染します。

このことから、全ての年齢の方で感染する可能性はありますが、主には家庭や学校などお子さんを中心に流行します。

まれに重症化し、のどや舌、全身に発赤が拡がる「猩紅熱(しょうこうねつ)」に移行することや、重篤な病状として、劇症型溶血性レンサ球菌感染症(STSS)があります。

STSSは特に大人の発症が多いのが特徴で、高齢者や、糖尿病など基礎疾患のある方、妊婦などは注意が必要とされています。

●潜伏期間と主な症状

潜伏期間は2~5日間で、主な症状は

・発熱

・咽頭発赤、のどの痛み

・苺状の舌

・嘔吐・嘔気等

●診断方法

もっとも用いられる方法は咽頭ぬぐいによる「迅速検査」です。迅速検査では5分~10分くらいで判定することができ、陽性例の場合90%は2分以内に検出することができます。喉の奥の部分から検体を採取して行われ、新型コロナやインフルエンザの迅速検査など、他の検査と同時に行うことも可能です。

●治療と経過

治療には抗菌薬が使用されますが、決められた期間は確実に服用することが大切です。抗菌薬の種類にもよりますが、10日間ほど飲み続ける必要があります。

多くの場合は、熱は3~5日以内に下がり、1週間以内に症状は改善します。

のどの痛みがひどい場合は、柔らかく薄味の食事を工夫し、水分補給を心がけましょう。

●出席停止期間

学校安全保健法では、溶連菌に感染した場合「適切な抗菌薬による治療開始後24時間を経て全身状態が良ければ登校可能」と定められています。溶連菌は抗生剤を服用してから24時間経つと感染力がなくなり、1~2日で症状が治まります。

●合併症について

糸球体腎炎は溶連菌感染症の合併症の1つで、溶連菌感染症にかかった2~4週間後に発症します。突然、血尿やたんぱく尿が出たり、尿の回数が少なくなったりします。尿の色がにごっていたり、コーラ色の尿が出たりした場合は血尿の可能性があります。また、たんぱく尿が出ている場合には尿が泡立ちます。溶連菌感染症にかかった場合は、尿の色や状態に気をつけ、変化を認めた場合はすぐに受診するようにしてください。溶連菌感染症の治療の際に抗生剤をしっかり飲み切るようにすれば、糸球体腎炎の合併も予防することができます。